11月10日至11日,地球环境学院许光泉教授应土木建筑学院荣传新教授之邀,开展一次“跨”学科交流学习活动,将同学们领入青山绿水间,探寻地球科学的奥秘。

本次交叉学科交流活动分室内讲解和野外实地考察两部分。

专题报告会

土木工程专业学生面对的重要对象便是各类岩石和土体,探究其强度、内部胶结状态等物理力学特性,但谈及自己“试验品”,同学们会显得既熟悉又陌生。如何区分不同地质年代的地层及岩性,大家感觉很茫然。11月10日晚,为加强同学们对不同地质年代的地层及岩性认识及辨别,许光泉教授应邀到土木建筑学院,为同学们和青年老师作了一场“识地层辨岩性”专题报告。

报告会现场

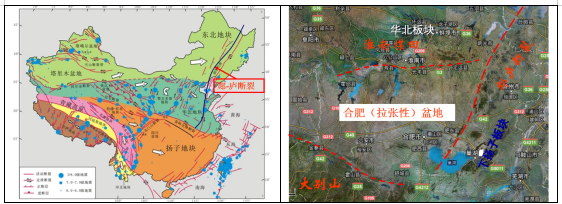

报告中,许光泉教授从全国板块构造、断裂带入手,介绍了我国华北地层和南方地层的分布与不同,重点讲解自己几十年考察与研究,对淮南地区地质条件系统认识,给土木建筑学院硕士、博士研究生详细讲解淮南地区的地层、构造、各类岩石类型,成因与分类。从25亿年前新太古界霍邱群地层开始介绍至1.5亿年前的中生代白垩系地层。其中,四顶山组、猴家山组、馒头组、崮山组、土坝子组、刘家沟组、白云质灰岩、灰质白云岩等这些地层与岩石对于土木学子来讲,只在文献中见过的名词,经许光泉教授深入浅出的讲解,大家有了深层次了解。报告中许光泉教授深有感触地说:“掌握淮南地区各类地层和岩性,走遍华北,乃至全国都不怕!”

实习区所处在构造位置

野外实地考察

为加强理论联系实际,保证报告讲解的效果,第二天下午,围绕报告的内容,师生们乘车前往舜耕山-罗山进行野外实地考察学习,深入青山绿水间,深度进行知识剖析。

地质野外实习情景

野外实地考察以地层形成时间先后为路线,许光泉教授一路给大家介绍和讲解,从最古老的25亿年前的太古界霍邱群角闪片麻岩开始,至元古界伍山组石英砂岩、青白口系刘老碑组白云质灰岩、白云岩、泥岩,到震旦系四顶山组白云岩,再到奥陶系的马家沟组、萧县组,寒武纪猴家山组、馒头组、毛庄组、徐庄组、崮山组、土坝子组等地层,最后到中生代三叠纪–白垩系地层,按照“山南交警大队–泉山湖小区–罗山–庙山–洞山”为考察路线,历时6个小时。

大家边看、边聊、边讨论,许光泉教授详细讲解各类岩石颜色、成分、成因;重点讲解在野外如何辨别不同类型岩石,尤其对不太容易辨别的碳酸盐类的白云岩和石灰岩,大家通过盐酸滴定,是否气泡以及气泡的程度,进行辨识;此外还介绍了地层的走向、倾向和倾角等,洞山脚下的奥陶系角砾岩及成因。

淮南舜耕山是如何形成的?大家非常感兴趣,许光泉教授比划着罗山与庙山之间如何发生推覆和碰撞,讲解老地层如何推置到新地层之上(四顶山组和猴家山组加压、奥陶系推覆至石炭二叠系),以及推覆体构造证据(石炭系-二叠系夹片地层)。

此次“跨”学科交流学习活动,对学生是一堂理论联系实际生动的识地层辨岩性的野外生动课程,老师及同学们获益颇丰。

(撰稿、核稿:土木学院 王志、王梦想,荣传新,冯定昌 编辑、审稿:宣传部 夏雅凤、董坤)