7月2日至3日,力学与光电物理学院校级重点团队——“楚风寻迹”文化调研实践团队前往“楚韵之乡”淮南寿县,开展以“楚文化的弘扬与传承”为主题的暑期“三下乡”社会实践活动。

寿县作为楚国故地,承载着深厚的历史积淀与文化底蕴。此次实践以寿县为切入点,聚焦楚文化的在地表现形式与当代传播路径,旨在通过系统化、实证性的实地调研,探索文化遗产活化的现实途径与未来走向。

走进寿县古城,追寻楚文化足迹

7月2日,楚风寻迹实践团队前往寿县古城开展调研,通过问卷调查与现场走访的方式,了解当地居民与游客对楚文化的知晓程度、认知角度与传承意愿。在交谈过程中,当地居民告诉团队成员有关寿县古城墙的历史故事和建造功能,帮助成员在调查结束后结合所收集数据分析传统文化传播的在地化趋势。

团队成员分发调查问卷

实践团队深入到寿县城墙内的报恩禅寺、孔庙,记录楚式建筑元素在佛教建筑中的应用,孔庙内两棵千年银杏,见证着楚文化与儒家礼制的融合与兴盛,团队成员将孔庙建筑格局与古代礼制象征融合起来,探讨楚文化与儒家文化的相互渗透过程。

孔庙千年银杏树

前往两大博物馆,感受楚文化魅力

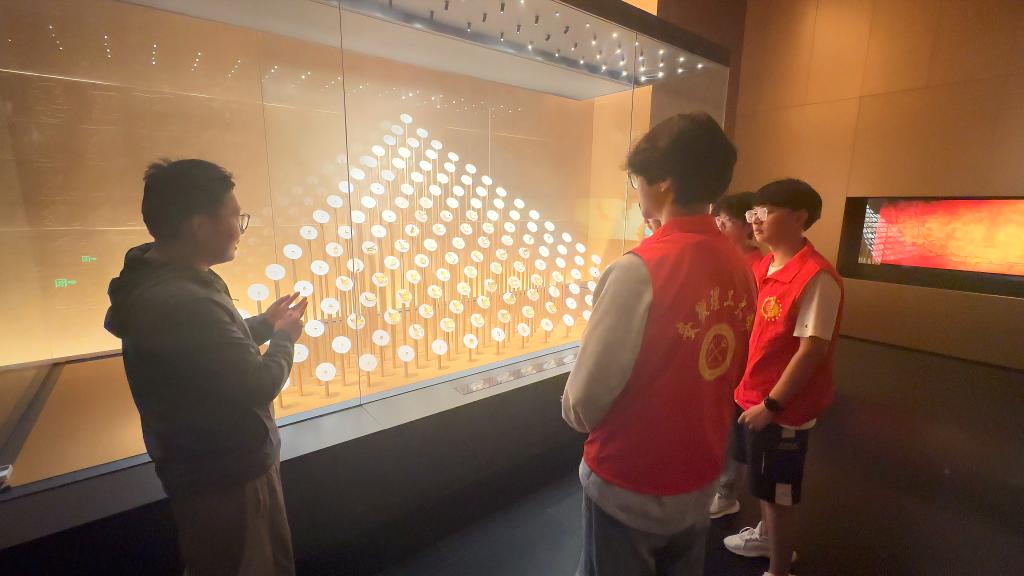

7月3日,实践团队走进安徽楚文化博物馆。指导老师向队员们生动讲解了相关楚文化知识,成员们用手机记录了青铜器纹饰、楚简文字和“郢爰”金币等珍贵文物,形成了“楚文化电子手册”。随后,实践团队参观了淮南市博物馆,详细了解了2024年度“全国十大考古新发现”——武王墩墓的惊世成果。这座迄今规模最大、保存最完整的战国楚国王级大墓,以其震撼的“九室八棺”结构和出土的3000余件珍品,为楚文化的研究树立了新的里程碑。团队成员对武王墩考古成果进行资料梳理,更加深刻认识到楚文化在区域文明演进中的地位与意义,大家纷纷表示深受触动,收获颇丰。

团队成员观赏文物

指导老师介绍“郢爰”金币的历史

寻访淮南市博物馆(摄影:汪骁涵)

通过两天的集中调研,团队初步构建起“数字化+实地走访”融合的调研模式,在文化遗产活化、公众认知参与和传播路径优化等方面形成实践成果。调研过程中,团队成员以文化遗址为依托,结合应用型记录方式,尝试推动传统文化与现代传播技术的融合,拓展楚文化在新时代语境下的生命力。