为助力非物质文化遗产保护与传承,7月1日至3日,人工智能学院“痘陶之匠心,助非遗振兴”实践队深入潜山市痘姆乡开展暑期社会实践活动。团队先后走访痘姆古陶非遗传习基地、“π客”研学基地和薛家岗遗址等,深入挖掘痘姆古陶背后浓厚的文化底蕴,为非遗传承与创新发展提供新路径。

在行走中读懂古陶文化

到达痘姆古陶传习基地,实践团队在讲解员的介绍中,系统梳理了古陶六千余年的传承谱系。非遗客厅通过历史文物沉浸式展陈,让团队成员全方位感受这一活态文化遗产的历史纵深与技艺精髓。

参观古陶非遗客厅

在交流中弥补知识空白

在基地的古陶制作工坊,实践团队同古陶非遗传承人深入探讨古陶的发展现状和当前面临的现实挑战。团队成员结合人工智能专业优势,提出“数字化档案+文创开发+电商赋能”的传承新方案,探索非遗活态传承新路径。

交流探讨

在融合中构建传承桥梁

在“π客”研学基地,团队成员直面非遗传承痛点,针对青少年文化遗产认知断层问题,创新开展“科技+非遗”相融合的支教活动,使青少年在科学技术与文化的碰撞中迸发创新思维,为非遗传承注入青春活力。

支教活动

在对话中触摸现实缺口

实践团队积极深入群众,与村民面对面交流。围绕文化传承代际减弱的困境,团队成员提出打造专属IP的方法,例如通过短视频等媒介故事化营销以打造属于自身的文创品牌。

与当地村民面对面交流

在遗址中追溯文化基因

在薛家岗遗址,队员们洞察到痘姆陶器手工制作技艺与薛家岗文化共冶一炉,具有相同的禀赋和文化基础,同时也在现场直观感受到跨越千年的制陶技艺传承,读懂古陶文化在历史长河中的延续与演变。

参观薛家岗遗址

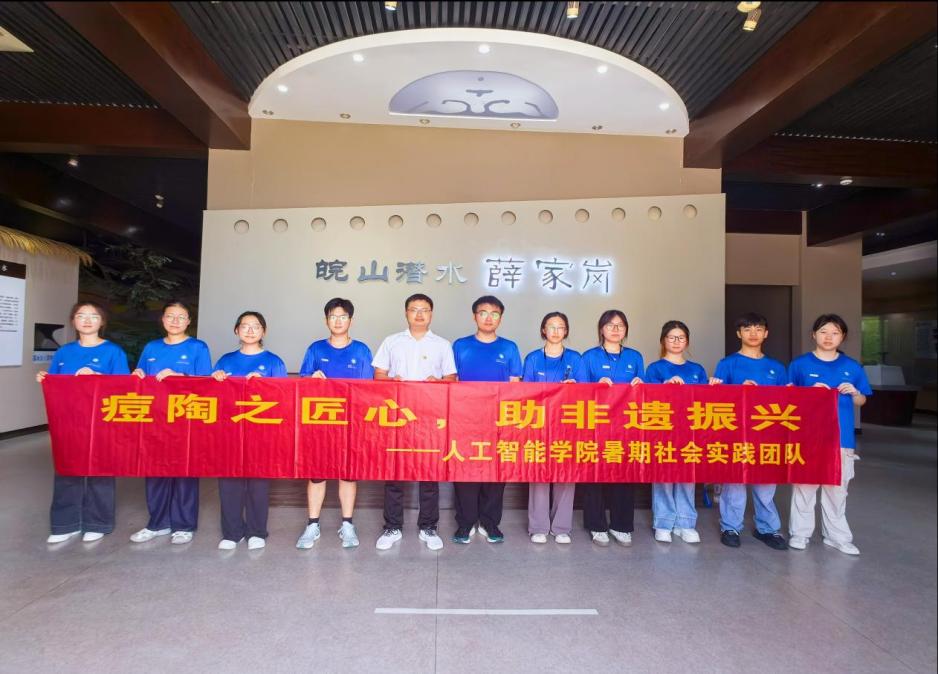

团队成员合影(摄影:汪涵、廖一龙、周宗力)