近日,校党委副书记、校长袁亮院士在《华为智能矿业与油气》上刊发署名文章《煤矿智能精准开采:人工智能赋能关键技术突破与产业升级》。文章指出,中国能源资源的赋存条件与经济发展阶段,决定了煤炭未来较长时期仍是主要能源。随着数字化、智能化技术的不断发展,煤炭智能精准开采已成为推动矿山安全发展、保障国家能源资源安全的重要举措。

原文如下:

煤矿智能精准开采:

人工智能赋能关键技术突破与产业升级

中国能源资源的赋存条件与经济发展阶段,决定了煤炭未来较长时期仍是主要能源。根据国家统计局数据,近年来中国煤炭年生产量持续增加,2024年煤炭生产总量约47.8亿吨,煤炭消费总量占能源消费总量53.2%。随着数字化、智能化技术的不断发展,煤炭智能精准开采已成为推动矿山安全发展、保障国家能源资源安全的重要举措。

自2020年《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》发布以来,中国已建成66处国家级示范煤矿、超过200处省级示范煤矿,在透明矿山地质保障、智能采掘成套技术装备、煤矿灾害风险智能判识等关键技术领域均取得显著进展。

关键技术一:透明矿山地质保障,实现地质信息精准化、灾害因素“可见可预测”

开采地质条件透明化旨在通过地质信息的高精度探测与可视化技术,实现对隐蔽致灾因素的实时更新与动态预警,是保障煤炭资源安全、智能开采的先决条件。

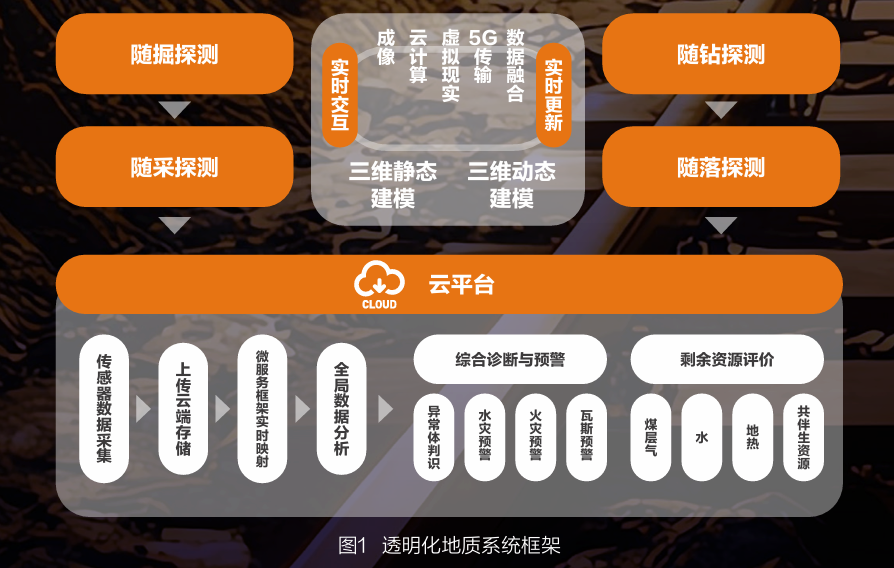

目前已有部分矿区融合雷达、槽波、钻孔勘探等多物理场数据,建立了工作面精确地质模型,形成“透明地质保障系统-采掘生产-灾害防控”的流程化作业新模式,有效指导了工作面的智能回采及灾害预警能力(见图1)。

尽管如此,现有探测技术在精度、可靠性、时效性方面仍难以完全满足无人化开采需求。

在综采、掘进面随掘随探场景中,传统方法与透明化技术存在显著差距,主要集中在数据采集、整合效率及勘探成本上,例如,传统随掘随探依赖人工操作钻探设备取样,不仅数据采集周期长(单孔钻探常耗时数周),且受限于“无三维建模辅助”,各部门数据格式混乱形成“数据孤岛”,整合难度极大;同时,因缺乏对地下结构的精准预判的技术,需靠大量钻探验证,无效钻孔占比高达30%,单矿年勘探成本超千万元。

因此,我们需重点研发高分辨率地震勘探、CT监测、三维激光扫描、瞬变电磁等物探技术,以及适用于复杂地质条件的智能钻探装备,从而加强多物理场动态监测信息的深度融合,构建矿井整体及局部地质信息的数字孪生模型,为智能采掘和灾害预警提供精准、透明的地质信息支持。

当前,地质透明化技术深度结合5G网络、三维地质空间与智能钻探技术,以随掘随探实时性需求为核心,整合多技术优势,实现了效能跃升:一方面融合物探、钻探、物联网传感器的多源数据,借助5G网络保障数据实时传输,让数据采集效率提升30%以上;另一方面,依托三维地质空间技术构建地下结构模型,精准预判煤岩结构、隐蔽灾害构造分布,结合智能算法优化钻孔布置,大幅减少无效钻探。

关键技术二:智能采掘装备技术体系初步建成,提升复杂条件适应性和运行效率

随着智能技术的革新,我国综采工作面智能装备快速发展,已研发形成具备“智能感知、高速传输、智能决策、自主运行”特点的成套采掘装备与技术体系,建成1800余个智能化采掘工作面。

依托5G通信网络,和综采面三维虚拟数字孪生分析决策的技术架构,初步实现了采煤机自主截割、液压支架自动跟机、不同煤层条件下的智能快速掘进,以及矿用无轨胶轮车、单轨吊、有轨电机车的无人驾驶等功能,大幅提升了工作面的生产效率(见图2)。但在煤矿智能装备实际应用中,仍面临井下传感器/控制器故障率高,复杂开采条件适应性差和系统常态化运行率低等问题。

因此,智能煤机研发应进一步强化复杂地质条件下的环境适配与可靠运行能力,重点突破精准地质探测、精准煤岩动态识别、危险源智能感知与预警、多工种井下机器人、“掘-支-运”一体化智能快掘等技术提升装备的适应性和运行效率。

得益于随掘随探技术,动态勘探能力是结合多源数据实时采集、动态建模呈现,再通过三维地质透明化技术构建地下空间“全息视图”,可精准预判煤层断层、导水裂隙、应力异常区等地质隐患;基于这一“超前探明+可视化呈现”的技术闭环,能为掘进、回采工程提供精准的空间路径指导,推动施工方案主动避开危险区域——最终实现施工事故率降低70%以上的安全目标,为井下作业人员筑牢生命安全防线。

关键技术三:煤矿灾害风险智能判识,实现从被动应对向主动预警转变

现阶段AI技术正推动煤矿灾害防控逐渐由经验定性型向精准量化型转变。尤其在煤矿灾害防控领域,借助AI大模型的深度分析与预测能力,可将瓦斯灾害、水害、顶板压力灾害等关键风险的预测结果,与空间GIS地理信息精准融合,进而实现地下地质环境的“透明化呈现”,为灾害防控提供直观、精准的空间数据支撑。

过去,传统方法存在明显局限:一方面高度依赖人工巡检与经验判断,缺乏系统性数据支撑,导致对瓦斯突出、水害等灾害多处于“事后处置”的被动状态,预警严重滞后、事故发生风险居高不下;另一方面,针对小断层、导水裂隙等隐蔽致灾体的识别精度仅达到30米级,难以精准捕捉风险点和及时灾害防控。

而地质透明化技术彻底改变了这一现状:通过实时监测地质动态变化,结合AI算法预测和诊断可提前发出风险预警,定位精度达到亚米级,能将灾害事故率降低,真正实现从“被动应对”到“超前防控”的转变。在隐蔽致灾体识别上,更是融合了随采地震、地质雷达等先进技术,将识别精度从传统的米级大幅提升至亚米级,可精准锁定潜在风险,从源头规避致灾隐患。

再者,通过系统集成井下传感器的多元异构数据,构建“感知-分析-预警-决策”全链条防控体系,建成了矿井“智能灾害防控一体化平台”:支持集成多种灾害实时监测与协同处置功能,有效突破多灾种耦合风险判识的瓶颈,显著提升煤矿灾害预警防治智能化水平(图3)。

然而,煤矿典型动力灾害是一种非线性复杂问题,多相多场耦合的灾变孕育规律及演化机理仍需进一步研究。未来,矿企应结合透明地质保障系统,加速发展复杂条件(应力场、裂隙场、渗流场和温度场)耦合作用下矿井灾害的智能感知与防控技术,研发高可靠性、自适应性的灾害防控装备,开发覆盖矿井全域场景的多源异构数据融合感知与多网融合传输方法,形成多源信息分级、立体式监测模式,构建基于云的多模态智能监控预警系统平台,进一步加强井下减灾防灾能力。

展望未来,煤矿开采实现从劳动密集型向技术密集型的跨越

作为国家能源战略的重要组成,煤炭安全智能精准开采需构建“数据驱动、智能主导、标准引领”的现代化矿业体系,着力推进全产业链数字化重构,建立涵盖地质勘探、装备研发、生产管控的全域智能平台,使中国煤炭资源开采实现从“劳动密集型”向“技术密集型”的历史性跨越,并保障国家能源安全,为实现“双碳”目标提供关键支撑:

①重点攻关高精度三维地质动态建模、多源异构数据融合、工业互联网协议标准化等核心技术,突破毫米级煤岩识别、多物理场动态感知、装备集群智能协同等技术瓶颈;

②建立覆盖“勘探设计-智能开采-生态修复”全周期的国家标准体系,制定智能装备数据接口规范,构建“国家矿山大脑”数据中心;

③形成“产学研用”协同创新生态,打通企业、设备商、科研机构间的数据壁垒;完善人才支撑体系,鼓励高校、科研院所与企业联合培养复合型创新人才;

④推动5G+工业互联网在智能矿井的应用示范,发展基于设备全生命周期管理的智能运维模式,系统性降低百万吨死亡率与吨煤能耗。